記事の後編はこちらRead Next Page

“茶農家”だからこそできること、見えたこと 根岸[徳岡勘兵衛茶舗]徳岡大介さん<後編>

東京の下町・根岸に佇む[徳岡勘兵衛茶舗]は、地元出身の徳岡大介さんが6年前に開いた“街の喫茶兼居酒屋”。 ただ、ここ数年、店主の徳岡さんの姿を店で見かける機会は、それほど多いわけではない。特に新茶の時期は全くと言っていい…

2025.07.25 INTERVIEW日本茶、再発見

JR鶯谷駅の南口を出て、右へ進めば上野公園。徳川家と縁が深い寛永寺や美術館や博物館が立ち並ぶ、文化と歴史の香りに満ちたこのエリアは、多くの人々で賑わっている。しかし、今回の目的地はその逆。南口を左に折れ、坂を下った先にある「根岸」だ。上野の山と隣り合いながら、庶民の歴史を紡いできた江戸東京の下町情緒漂う地域。大通りから一本路地に入れば、静かな住宅街に古くからの商店や寺院が佇み、江戸から続く人々の営みが顔をのぞかせる。

そんな街並みを歩いていると、ふと現れる「茶」という文字が書かれた行燈看板。そこにあるのが“街の喫茶兼居酒屋”として人々から愛されている[徳岡勘兵衛茶舗]だ。取材に訪れた時間は営業前の昼下がりだったこともあり、本来の雰囲気とはまた違ったが、この場所が夜ごと見せるであろう活気が伝わってくる空間にまず目が奪われた。カウンター席のみの店内は、どこか懐かしさを感じさせる佇まい。古箪笥や木彫の装飾、格子戸など、随所に木の質感が生かされた和の空間。それでいて、剥き出しの梁と白壁が、洗練された都会的な印象も与えている。

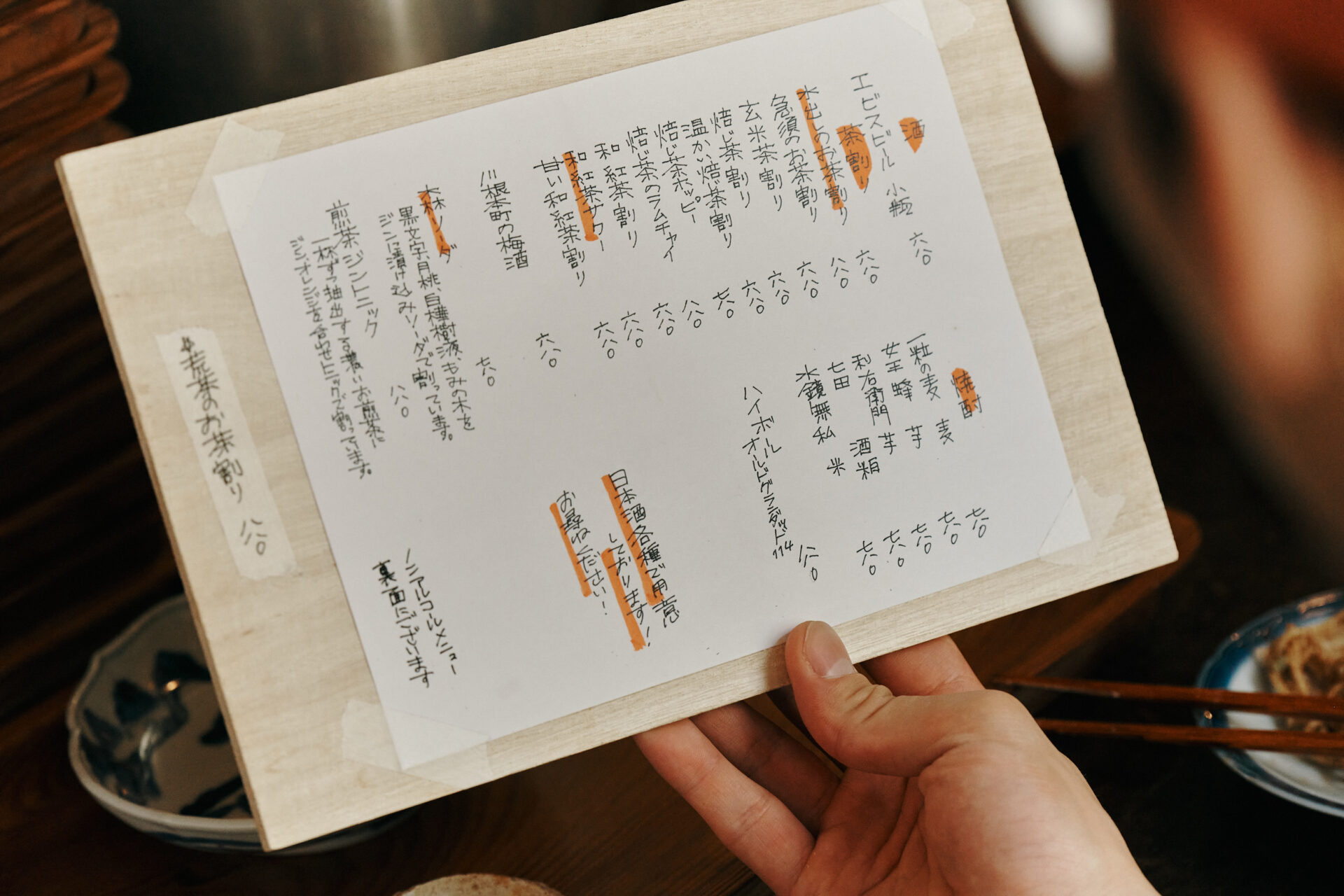

メニュー表。左の黒板には期間限定のメニューなどが並ぶ。砂糖の割合が多い東京風の味付けの料理、これが渋みのあるお茶との相性抜群

味わいある手書きのメニューに目をやると、和食を中心とした料理とおすすめのお酒が並ぶ。しかし、オープン当初のメニュー構成はほぼお茶とお酒だけで、料理はほとんどなかったという。しかし、居酒屋が多い根岸という街で、そのスタイルはどう受け止められたのか。店主の徳岡さんは、苦笑しながら当時を振り返る。

「『良い街には良い喫茶店がある』と思っていて、最初は喫茶店のような場所にしたいと考えていたんです。でも、この店構えで料理が出ないと、お客さんはびっくりしちゃって。もう、ドン引きされましたね(笑)。お茶割りは最初から出していたので、じゃあそれに合う肴を、と少しずつ料理を増やしていった感じです」

そのようにして茶と酒に合う料理が充実するにつれて、お客さんも定着するようになっていった。ただ、喫茶店的なスタイルからスタートした店ということもあって、[徳岡勘兵衛茶舗]では今もチャージ(席料)は取っていない。

「お茶一杯だけで帰ってもらっても、全然構わないんです。実際にそういうお客さんもいますし。経営的に正しいのかはわからないですけどね。でも今はそれでいいのかなと」

利益を追うのではなく、訪れる人が心地よい時間を過ごせるように。そして何より店を始めた時の初心を大切にする。そんな徳岡さんの心意気に、現代に受け継がれる江戸の“粋”を感じる。

徳岡さんにおすすめの料理とお茶を使ったお酒をリクエストした。

まず運ばれてきたのは、人気メニューだという「巨大焼売」。その名の通り、確かにでかい。一口頬張れば、ゴロゴロとした肉の食感が楽しく、ジューシーな旨みと優しい甘みが口いっぱいに広がる。添えられたカラシ醤油がさらにその味わいを引き立てる。

そして焼売に合わせる一杯が「森ソーダ」。その名だけではどんなお酒なのかつかめないが、ジンのような香りがまず印象に残った。そして飲んでみると、甘さは控えめで、シャープな清涼感が駆け抜ける。しかし、これは単なるジンソーダではない。いくつかの素材が混ざり合った奥行きのある余韻が残る。

「黒文字、月桃、こぶみかん、白樺樹液、モミの木、それにほうじ茶をジンに漬けてソーダで割っています。それを全部メニューに書くのはダサいかなと思ったので、森ソーダという名前でまとめてます」

森由来の素材が生み出すスパイシーさとほうじ茶のまろやかな香ばしさが、見事に調和しているのだろう。焼売のジューシーな味わいをこのお酒が爽やかに流していく。確かによく合う組み合わせだ。

この独創的な一杯を生み出す、高い味づくりの技術。どんな経歴を辿ってきた人物なのか気になった。年齢を尋ねると、なんと99年生まれの26歳だという。この[徳岡勘兵衛茶舗]をオープンしたのは6年前、弱冠20歳の時だというからさらに驚きだ。一体、どのような思いでこの店を開いたのだろうか。

徳岡さんは、この根岸で生まれ育った生粋の地元っ子だ。店を構えた場所も、かつては地元に古くからあったかりんとう屋さんの跡地。高校卒業後は飲食店などで働き、地元を離れた時期もあったが、自分の店は地元で開くと決めていた。

「この店を開いた理由のひとつは、地元で遊ぶ仲間を増やしたいと思ったからなんです。大学とか就職で、みんなどんどん根岸から離れていっちゃうから。小さな雇用をここで生み出して、仲間を囲い込むっていうことをしたかったんです」

冗談めかしてはいるが、そこには地元への愛情が滲んでいる。事実、店で働くスタッフの雨田さんは徳岡さんの中学時代の同級生だ。

地元への想いから生まれたこの場所。では、なぜ店の核に据えたのは『お茶』だったのか。実は彼にとって、お茶はごく自然な存在だったのだ。

「家では夏でも麦茶は出なくて、急須でお茶を淹れてましたね。だから子どもの頃はむしろ麦茶に憧れてたんですよ」

彼の話には、いつも照れ隠しのような洒落っ気が込められている。

店の内装にも、その遊び心は健在だ。メニュー表の上には立派な欄間が掛けられているのだが、よく見ると欄間は半分で切られていて、片方が上下逆さまに取り付けられている。

「これ、『らんま1/2』なんすよ」

徳岡さんが言葉少なげにそう語ると、思わず笑ってしまった。

[徳岡勘兵衛茶舗]という由緒ありげな店名について尋ねても、「一番“それっぽい名前”にしようってつけたんですよ」と煙に巻いたような答えが返ってくる。多くを語らない“いなせ”な雰囲気と、新世代らしいゆるさが同居する、不思議な魅力の持ち主だ。棚に並ぶ日本茶に関する古書も「それっぽいから」と飄々と言う。

と言いつつも、お茶に対してのリスペクトがないわけではない。むしろその裏には、日本茶への並々ならぬリスペクトが隠されている。その証拠に、[徳岡勘兵衛茶舗]で提供される煎茶は、すべて彼ら自身が栽培した茶葉なのだ。

実は、徳岡さんは静岡の川根本町と根岸の二拠点生活をしていて、川根では茶農家として働いている。雨田さんが一人で根岸の店を切り盛りすることが多く、川根の茶畑を徳岡さんともう一人のスタッフで管理しているという。

自分たちで育てたお茶を、自分たちの店で出す。

そんな居酒屋が、一体どれほどあるだろうか。

その自家製の煎茶を、「スパイスと胡麻の冷たい和え麺」と一緒にいただいた。濃厚な胡麻の風味に、山椒やコリアンダーなどを使用した爽やかなスパイスがよい調和となってどんどん箸が進んでいく。

そして浅蒸しの煎茶は旨味が強く、麺の風味を邪魔することなく、後味をすっきりさせてくれる。

一介の居酒屋店主が、なぜ自らお茶を栽培するまでに至ったのか。その探究心と徳岡さんの個性が、この店に独特の深みを与えているに違いない。

後編では、彼のもう一つの顔である、茶農家としての挑戦に迫っていく。

徳岡大介|Daisuke Tokuoka

1999年、東京都台東区根岸生まれ。2019年[徳岡勘兵衛茶舗]をオープン。好きなお茶屋は[Satén][櫻井焙茶研究所]、Tearoom。今一番行きたいお店は[偶吟]。

雨田穣|Joe Ameta

2000年、東京都台東区入谷生まれ。2021年[徳岡勘兵衛茶舗]に加入。好きなお茶屋、行きたいお店は徳岡さんに同じ。

徳岡勘兵衛茶舗

東京都台東区根岸3丁目1−9

17:00〜23:00、水定休

IG @tokuokakanbechaho

Photo by Kumi Nishitani

Text by Rihei Hiraki

Edit by Yoshiki Tatezaki

2025.05.23 INTERVIEW日本茶、再発見

2025.03.07 INTERVIEW茶のつくり手たち

2025.03.21 INTERVIEW日本茶、再発見

2024.09.20 INTERVIEW茶のつくり手たち

2024.10.11 INTERVIEWCHAGOCORO TALK

2025.01.03 INTERVIEW日本茶、再発見茶と食

内容:フルセット(グラス3種、急須、茶漉し)

タイプ:茶器

内容:スリーブ×1種(素材 ポリエステル 100%)

タイプ:カスタムツール